Qualifikationsziele und Kompetenzen

Die Absolvent:innen im Studiengang Classics verfügen über ein interdiziplinäres Fachwissen zur klassischen Antike, das die archäologischen, historischen und philologischen Theorien, Methoden und Arbeitsweisen abdeckt. Sie sind daher in der Lage die im Studium erworbenen Grundkenntnisse der einzelnen Disziplinen miteinander zu vergleichen und kritisch zu hinterfragen.

Die Klassische Archäologie erfordert im fachlichen Bereich archäologische, kunsthistorische, kulturwissenschaftliche und philologische Kompetenzen. Das Ziel der Ausbildung ist in diesem Fachbereich, die Studierenden mit den wichtigsten Teilgebieten der Klassischen Archäologie vertraut zu machen, die Methoden archäologischen Arbeitens zu lehren, sowie einen fundierten Überblick über die Kultur des antiken Mittelmeerraums zu geben. Traditionell ist die Klassische Archäologie in Würzburg stark kunst- und kulturhistorisch ausgerichtet. Dementsprechend liegt ein Schwerpunkt des Studiums durch einen hohen Anteil an kultur- und kunsthistorischen Lehrveranstaltungen eindeutig auf den visuellen Zeugnissen der Antike. Außerdem wird neben der Vermittlung grundlegender Methodik darauf Wert gelegt, dass die Studierenden in die Lage versetzt werden, handlungssicher die Methoden der archäologischen Praxis und Feldforschung anzuwenden und umzusetzen sowie wichtige Kompetenzen in den Bereichen der Museologie und des Ausstellungswesens zu erwerben.

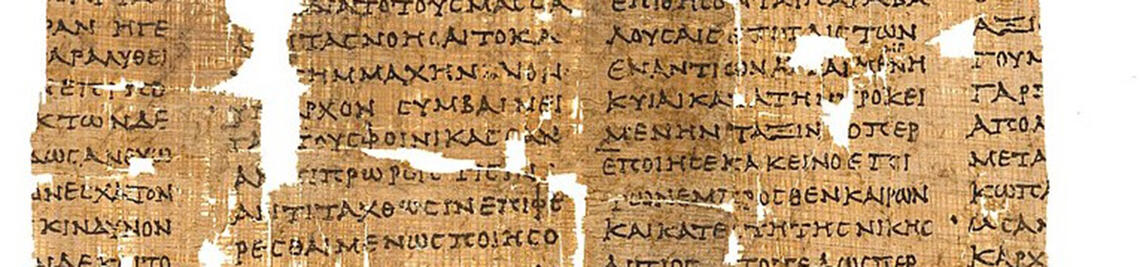

Die Klassische Philologie befähigt die Studierenden zum Entwickeln einer aktiven Sprachkompetenz in Latein und Griechisch, indem sie ihren Wortschatz erweitern und solide Kenntnisse der Lautgesetze, Formenlehre und Syntax erwerben. Zusätzlich erweitern sie systematisch ihre Übersetzungskompetenz, indem sie einen soliden Grundwortschatz aufbauen, autoren- bzw. gattungsspezifische Wörter und Wendungen lernen sowie Einblick in dialektale Besonderheiten der verschiedenen Autoren erhalten. Sie machen sich mit Stilfiguren und ihren Funktionen vertraut, erfassen die Kernaussage der antiken Texte und werden im Ringen um eine adäquate und treffende Übersetzung von sprachlichen Feinheiten für die Arbeit mit den griechischen und lateinischen Originalen sensibilisiert, im Wissen, dass jede Übersetzung bereits einen interpretierenden Eingriff in den Text darstellt. Außerdem erwerben sie grundlegende Kenntnisse im Edieren antiker Textzeugnisse, insbesondere im Bereich der Papyrologie.

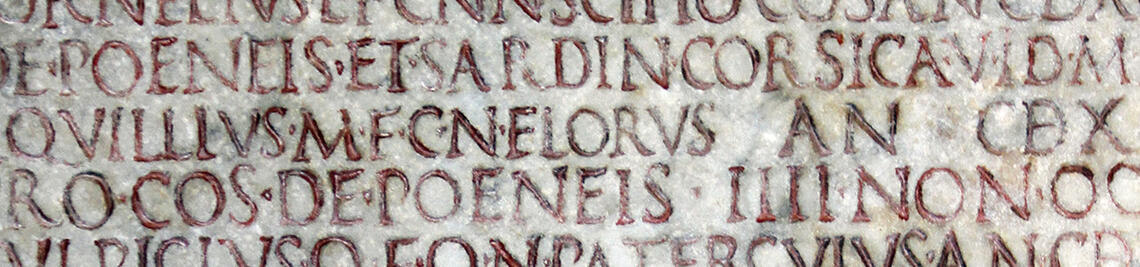

Das Studium der Alten Geschichte vermittelt den Studierenden einen breiten Überblick des historischen Quellenmaterials zur Antike und befähigt sie zu einer kritischen Auseinandersetzung und komparativen Analyse, wobei neben den Berichten antiker Historiker auch andere Text- und Quellengattungen herangezogen. Dabei erwerben sie weitreichende Kenntnisse, die sie zur Entwicklung althistorischer Fragestellungen befähigen und Vergleiche mit anderen historischen Disziplinen sowie einer antiken Globalgeschichte, die bis in den fernöstlichen Raum reicht, ermöglichen. Außerdem erwerben sie grundlegende Kompetenzen in den Bereichen der antiken Epigraphik und Numismatik.

Neben diesen Kernfächern des Studiengangs weiten die Studierenden zusätzlich die Perspektive auf die klassische Antike durch die Belegung von Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der antiken Philosophie, Religion und Rechtsgeschichte, sowie den weiteren in Würzburg vertretenen Altertumswissenschaften (Ägyptologie, Altorientalistik, Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie) oder den Digital Humanities.

Für die Beschäftigung mit archäologischen, historischen und philologischen Quellen der klassischen Antike gilt, dass die Studierenden selbstständig wissenschaftlich arbeiten, sie sich angeleitet mit interdisziplinären Fragestellungen beschäftigen und diese hinterfragen, ihre Untersuchungsergebnisse schriftlich stilsicher und korrekt dokumentieren, mit Textverarbeitung umgehen, Datenbanken anlegen, Daten archivieren, verwalten und sichern können sowie angemessene Präsentationstechniken (Fachvorträge/ Posterpräsentationen) verinnerlicht haben und umsetzen können.

Die Studierenden erwerben je nach Interesse verschiedene fachspezifische Schlüsselqualifikationen: Bei Exkursionen zu antiken Stätten können sie den Entstehungskontext der antiken Literatur und der topographischen Lage historischer Ereignisse aus erster Hand kennenlernen und archäologische Studieninhalte vertiefen. Daneben können sie in praktischen Modulen einen Einblick in Berufsbereiche im Gebiet der klassischen Altertumswissenschaften erhalten, sei es im Museum, auf einer Ausgrabung oder im Verlagswesen. Zusätzlich können die Studierenden vielfältige Fertigkeiten in einem breiten, fächerübergreifenden Angebot von Allgemeinen Schlüsselqualifikationen erwerben und ihren allgemeinen Bildungsgrad erhöhen.

Das primäre Berufsfeld, auf das der Studiengang zielt, sind Forschungseinrichtungen, der Bereich der Denkmalpflege, die Arbeit in Archiven und Sammlungen, sowie im Museumswesen im In- und Ausland. Absolvent:innen dieser Studiengänge erwerben aber auch Kompetenzen für Tätigkeiten außerhalb der wissenschaftlichen Berufsfelder, wie etwa in Verlagswesen, Bibliothekswesen, Kulturmanagement, Medien, Touristik, Museologie, PR, oder im Diplomatischen Dienst und in Internationalen Organisationen.

Der Studiengang soll die Studierenden dazu befähigen, wissenschaftliche Erkenntnisse methodisch korrekt und selbstständig zu erarbeiten und diese anwendungsbezogen einzusetzen. Sie haben zum Ziel, wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen zu vermitteln, zum Selbststudium, also der Kompetenz zum Weiterlernen (Lebenslanges Lernen – LLL) zu befähigen, darüber hinaus aber auch dem Erwerb von überfachlichen Schlüsselqualifikationen zu dienen. Das Lehrangebot fördert Kommunikations- und Kritikfähigkeit, interdisziplinäres Denken, Diskussionsbereitschaft und -befähigung, auch beim Arbeiten im Team, Bereitschaft und Befähigung zum selbstständigen und selbstverantwortlichen Lernen und Arbeiten, Befähigung, die zur Aufgabe gestellten Thematiken stofflich, zeitlich und didaktisch strukturiert zu bearbeiten und Zusammenhänge zu erkennen, und gute Fremdsprachenkenntnis, nicht nur alter, sondern auch moderner Sprachen, insbesondere des Englischen, Französischen, Italienischen und Neugriechischen, da in diesen Sprachen grundlegende wissenschaftliche Publikationen verfasst sind.

Auf diese Weise soll gleichzeitig dem Bedarf der Studierenden nach einer praxisnäheren, stärker anwendungsorientierten und damit deutlicher berufsqualifizierenden Hochschulausbildung Rechnung getragen werden. Der spätere Zugang zum forschungsorientierten Masterstudiengang bildet hoch qualifizierte Nachwuchskräfte für wissenschaftsnahe Tätigkeitsfelder aus.

Die Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen orientiert sich an den Zielvorgaben des Bologna-Prozesses.

Eine hervorgehobene Rolle kommt hierbei der Informationskompetenz zu, also der Voraussetzung für die selbstorganisierte Aneignung von Wissen und damit des lebenslangen Lernens. Zur Realisierung des Studienziels "Beschäftigungsfähigkeit" wird der Vermittlung von Schlüsselkompetenzen ein hoher Stellenwert beigemessen.

Schlüsselqualifikationen werden überwiegend bereits im Fachstudium erworben, indem neben den fachlich-inhaltlichen Kompetenzen den Studierenden in den Lehrveranstaltungen kognitive Kompetenzen vermittelt werden, wie z. B. das Denken in Zusammenhängen, konzeptuelles Denken, Transferfähigkeit und Problemlösungsfähigkeit. Des Weiteren sind Persönlichkeitsmerkmale wie Selbstständigkeit, Kreativität, Verantwortungsbereitschaft, Leistungsbereitschaft etc. wichtige Grundlagen für beruflichen Erfolg der Klassischen Altertumswissenschaftler:innen.

Über diese fachlichen, kognitiven und persönlichen Kompetenzen hinaus sind weitere Kompetenzen für ein erfolgreiches Berufsleben von Bedeutung. Dazu zählen u. a. soziale Kompetenzen wie Konfliktmanagement und Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Durchsetzungsvermögen sowie weitere Führungsqualitäten.

Die Studierenden lernen anhand ihrer Beschäftigung mit den Quellen der klassischen Antike die Fundamente der europäischen Kultur kennen. Durch das Erleben von Ursprungsprozessen in unterschiedlichen Bereichen (Geschichtsschreibung, Politik, Rhetorik, Philosophie, Naturwissenschaft, Kunst, Architektur) werden sie dazu motiviert, eine Brücke zwischen der Antike und Moderne zu schlagen. Sie lernen im Dialog mit den antiken Quellen die uns oft fremde, häufig jedoch auch nahestehende Welt der Griechen und Römer kennen: Hierdurch werden sie dazu angeregt, sich aktiv und lebendig mit ihrer eigenen Welt auseinanderzusetzen. Sie lernen sich in der zunehmend komplexer werdenden Gegenwart zu orientieren, stehen auch kulturellen Unterschieden tolerant und offen gegenüber und bauen eine eigene europäische Identität auf.

Eng damit verbunden ist die Entwicklung interkultureller Kompetenzen, die sowohl theoretisch als auch praktisch im Rahmen internationaler Austauschprogramme angeboten und gezielt gefördert werden.

Sensibilität zur Bewahrung des kulturellen Gedächtnisses: Die Studierenden haben die Qualifikation und das Wissen, um die gemeinsamen kulturellen, sprachlichen und historischen Fundamente des gegenwärtigen Europas selbst zu reflektieren. Sie besitzen durch ihre Auseinandersetzung mit den antiken Quellen die Fähigkeit, Themen, Problemfelder und gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen in übergeordnete historische, soziale und politische Zusammenhänge einzuordnen, sie kritisch zu reflektieren und vor diesem Hintergrund im gesellschaftlichen Diskurs begründet Position zu beziehen. Die Studierenden nutzen ihr breites Wissen bezüglich wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und kultureller, sozialer und ethischer Fragestellungen, um es im Rahmen unterschiedlichster Medien und Bildungswege zu vermitteln. Zudem tragen sie durch die Bereitstellung von und der Beschäftigung mit der antiken Kultur zur Bewahrung des kulturellen Gedächtnisses bei. Sie verfügen über die Befähigung und Bereitschaft, die Bedeutsamkeit der klassischen Antike für die gegenwärtige Welt aktiv in der Gesellschaft in unterschiedlichen beratenden Funktionen, beispielsweise im Bereich der Politik, zu verankern.

Engagement als MediatorInnen in (interkulturellen) Auseinandersetzungen: Die Studierenden entwickeln durch ihre Auseinandersetzung mit der antiken Kultur und den kontinuierlichen Austausch mit internationalen Studierenden und WissenschaftlerInnen Sensibilität und Verständnis für die Andersartigkeit fremder Menschen und Kulturen (interkulturelle Kompetenz). Sie können sozial und ethisch verantwortungsvoll handeln und Konfliktsituationen jeder Art entschärfen, indem sie als MediatorInnen zwischen den Verfechtern unterschiedlicher Ansichten auftreten bzw. sich als Mittler zwischen verschiedenen Kulturen engagieren.